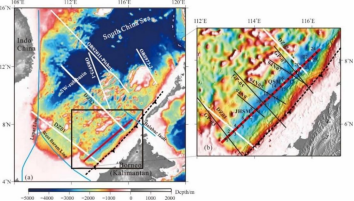

南沙海槽(NT ,又称西北婆罗洲海槽),是南海南部陆缘的远端,也被认为是古南海俯冲消亡在婆罗洲之下的最后遗迹,其深部地壳结构对认识海槽的地质属性和岩浆活动具有重要作用。2021 年自然资源部第二海洋研究所使用“大洋号”调查船在南沙海槽获得一条同测 线的多道地震和OBS测线(图1),该测线经过景宏海山和尹庆海山,长500km ,布设24台OBS并全部回收,台站间距为20km ,震源是由4 支bolt枪组成的枪阵,总容量为8000立方英寸,OBS数据经预处理后获得震相丰富且清晰的单台记录剖面。本研究使用该数据开展二维走时正、反演模拟,获得南沙海槽的深部地壳结构。

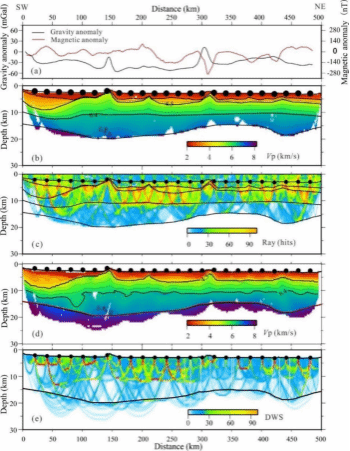

结果显示:南沙海槽东段地壳厚度约9 ~18km ,具有减薄陆壳的特征。而西南段地壳厚度仅为6-8km ,一维速度显示可能存在残留洋壳(图2)。速度结构显示在海山之下变化剧烈。海山外,上地壳变化平缓,厚约5km ,下地壳厚度和速度呈明显的横向变化,在景 宏海山之下,由于岩浆侵入,速度较高。速度结构模型也揭示了景宏海山和尹庆海山的地壳存在差异结合海山具有不同的重、磁特征,我们推测两个海山具有不同的成因,可能和南海扩张停止之后的多期次岩浆活动有关。

该研究揭示了南沙海槽的地质属性,进一步证实南沙海槽是南沙地块和婆罗洲的分界,为我国管辖海域划界方案研究、以及反制周边国家关于南海的划界案提供了科学支撑。

图1.(a)南沙海槽及邻区的地貌特征及主要构造单元。(b)测线及OBS站位图。

图2.南沙海槽的速度结构模型。(a)沿测线的重、磁异常;(b)正演的速度结构模型;(c)对应于正演模型(b)的射线覆盖图;(c)最终反演的速度结构;(d)速度结构(c)对应的 DWS 图。

该成果发表论文:

Wei, X.(卫小冬), Tang, Y.*(唐勇), Ding, W.*(丁巍伟), Li, H., Wang, C., Ruan, A., Zhang, J., Dong, C., Niu, X., Guo, C., 2024. Deep crustal structure and tectonic implications of the Nansha Trough from wide-angle reflection and refraction seismic data. Tectonophysics 870, 230151.