洋中脊孕育着地球上约70%的岩浆活动,其下方软流圈产生的岩浆在上升-喷发形成洋壳之前,会先进入岩浆房经历分离结晶。准确理解岩浆房的演化机制对研究洋中脊的元素和能量循环至关重要。传统观点认为,洋中脊玄武岩(层2)与下洋壳辉长岩(层3)在成分上互补,分别代表喷发的熔体和残留的岩浆房结晶产物。然而,对这两类岩石的地球化学分析却得出不一致的岩浆房演化机制:1)洋中脊玄武岩的地球化学特征指示岩浆房具有“高熔体比例”特征,演化过程以高孔隙度下的分离结晶和岩浆混合为主;2)下洋壳辉长岩(层3)的地球化学特征则支持岩浆房为“贫熔体”的晶粥体,演化过程以低孔隙度下的熔-岩反应为主。受限于传统地球化学体系的多解性,上述观察是否真实反映了岩浆房的演化机制尚存疑问。锌(Zn)等金属稳定同位素受源区不均一性影响小,且在地幔熔融和岩浆的简单分离结晶过程中的分馏有限,因此是揭示复杂岩浆演化过程的理想示踪剂。

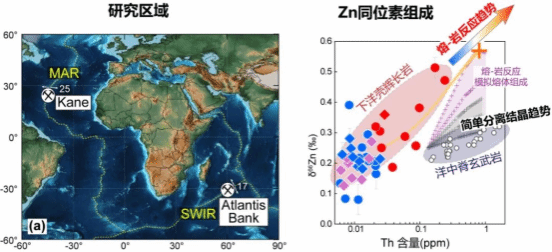

为厘清洋中脊岩浆房的演化机制,海底科学与划界全国重点实验室海底演化与动力过程团队的张维骐副研究员与崂山国家实验室的刘传周研究员等合作,利用IODP 360航次和R/V Knorr 180航次采集的西南印度洋脊57°E和大西洋中脊23°N两个区域的下洋壳辉长岩样品开展了系统性的Zn同位素研究,取得以下发现:1)下洋壳辉长岩具有非常大的Zn同位素范围(δ66Zn=0.1‰至0.5‰),这种显著分异只能用低孔隙度条件下的熔-岩反应过程解释;2)MORB的Zn同位素组成则相对均一(δ66Zn=0.2‰至0.3‰),符合高孔隙度下简单分离结晶的特征。这表明下洋壳辉长岩(层3)和洋中脊玄武岩(层2)的确记录了两种截然不同的岩浆分异过程。

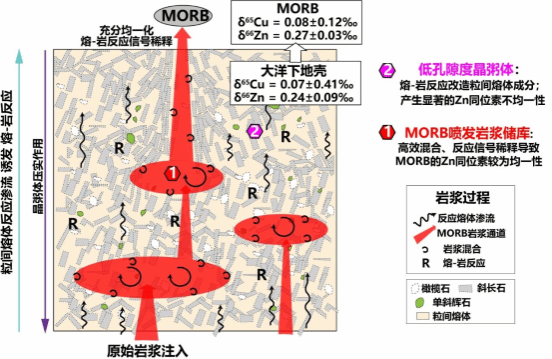

综合地球物理观测、数值模拟及地质资料,研究团队提出了洋中脊岩浆房动态演化模型:1)岩浆活跃期:幔源岩浆注入使岩浆房孔隙度显著升高,形成“富熔体”喷发储库。此时以高孔隙度下的分离结晶和岩浆混合为主,喷发的MORB记录了该过程;2)岩浆静寂期:岩浆房冷却导致孔隙度急剧下降,转变为“贫熔体”晶粥体。此时演化以低孔隙度下的熔-岩反应为主,下洋壳辉长岩记录了该过程。值得注意的是,根据下洋壳冷却速率估算,洋中脊岩浆房在约90%的时间处于“贫熔体”晶粥体状态,这与全球洋中脊的地球物理观测结果一致,同时也表明传统上基于MORB的岩石、地球化学组成仅能揭示洋中脊岩浆房演化的部分片段。

相关成果发表在国际地球化学权威期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》,经费得到了国家自然科学基金(42025201、92258303、42203050)和浙江省自然科学基金(LZYQ25D060002)等的联合资助。

图1.研究区域、洋中脊玄武岩和下洋壳辉长岩的Zn同位素组成。右图可见下洋壳辉长岩和洋中脊玄武岩的Zn同位素组成分别符合熔-岩反应和简单分离结晶的趋势。

图2.洋中脊岩浆房动态演化模式图。活跃期(1):地幔岩浆注入使孔隙度升高,富熔体储库中以分离结晶、岩浆混合为主;静寂期(2):冷却导致孔隙度下降,贫熔体晶粥中以熔-岩反应为主。

文章信息:

Zhang, W.-Q.(张维骐), C.-Z. Liu*(刘传周), Z.-Q. Zou(邹宗琪), and X.-N. Li(李晓妮). (2025), Large Zn isotope variations in lower oceanic crust offer insights into oceanic crustal magma plumbing system, Geochimica et Cosmochimica Acta, 400, 158-171.