2024年8月21日,国际顶级期刊《Nature》发表了实验室李家彪院士为通讯作者,实验室张涛研究员为第一作者的论文“超慢速扩张加克洋中脊的高变化岩浆增生”。这一成果颠覆了国际海洋学术界半个多世纪以来一直认为的超慢速扩张洋中脊岩浆供给极度贫瘠的观点,首次证明了其整体超强变化、局部异常丰富的岩浆活动特征,极大丰富和完善了全球洋中脊动力演化理论,在全球板块构造领域发出了中国科学家的声音。

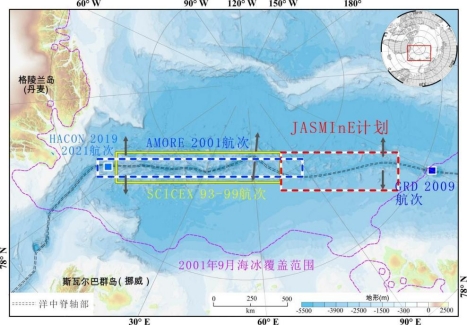

深海洋中脊是地球表面最长的海底山脉,岩浆沿中央裂谷不断上涌、喷发,形成新的洋壳,同时也孕育了大量矿产资源(图1)。瞄准这一板块动力学观测上最后一块拼图,李家彪院士首先发起JASMInE国际科学合作计划,并于2021年带队前往北极加克洋中脊开展中国第12次北极考察(图2),自主研发极地海底探测设备,创建密集冰区技术流程,历时79天战冰斗寒,克服作业海域超过80%海冰覆盖、平均作业水深超过3500米的不利条件,在历史最寒天气条件下布设海底地震仪43台次,回收率高达97.7%,国际上首次开展了大规模北极冰下海底地震探测,打破了国际上北极高纬密集冰区无法开展海底地震仪探测的断言。

基于这项海底深部探测和综合调查,李家彪院士团队发现了令人惊奇的北极超慢速扩张洋中脊极端丰富和高变化的岩浆供给情况,并通过超慢速洋中脊的系统分析和模拟,确立了主动地幔上涌这一新的动力学机制。在进一步对比全球不同速率洋中脊观测数据后,他们提出了全球洋中脊系统均受主动和被动地幔上涌双机制控制的新理论,其中被动地幔上涌模式在快速和慢速扩张两种类型的洋中脊中占主导地位,而主动地幔上涌模式在超慢速扩张洋中脊中占据了主导地位。

根据扩张速率的不同,全球洋中脊也被分为快速扩张(>80mm/yr)、慢速扩张(20-80mm/yr)和超慢速扩张(<20mm/yr)三种类型。传统被动地幔上涌理论很好地解释了从快速扩张到慢速扩张洋中脊的地壳增生,但在超慢速扩张洋中脊,理论预测与实际观测存在很大偏差。新的发现挑战了传统洋壳增生的经典理论,揭示了超慢速扩张洋中脊局部大规模岩浆活动的普遍性,提出了全球洋中脊被动与主动地幔上涌双控制理论。该项成果也从理论上重新审视了热液硫化物形成的物质基础和资源前景,将为全球海底资源研究、勘探与开发带来全新格局。也为北极区域大陆架划界研究提供了地质演化认知方面的支撑。

上述成果获得 2024 年度中国海洋湖沼学会十大科技进展。

图1.深海洋中脊是地球表面最长的海底山脉。它是洋壳与大洋板块诞生的地方——岩浆沿洋中脊中央裂谷不断上涌、喷发,形成新的洋壳,随着洋中脊处的扩张,两边的板块远离洋中脊作相背运动。扩张速率是洋中脊的一级控制因素,根据传统被动地幔上涌模型,扩张速率最慢的超慢速洋中脊岩浆供给极度贫瘠,地壳厚度接近于零,地幔岩石直接出露于海底。然而,在超慢速洋中脊也发现了超厚的地壳

图2.冰封的北极,发育着全球扩张速率最慢的洋中脊——加克洋中脊。这个区域是研究超慢速洋中脊地壳增生动力学机制的绝佳场所。深部地震探测是最佳的探测手段。尽管国际上已经有许多科考航次聚焦于此,但是冰下的海底深部地震探测工作几乎空白,国外科学家纷纷认为这项工作不可能完成

该成果发表论文:

Zhang, T.(张涛), Li, J.*(李家彪), Niu, X., Ding, W., Fang, Y., Lin, J., Wang, Y., Zha, C.,Tan, P., Kong, F., Chen, J., Wei, X., Lu, J., Dyment, J., Morgan, J.P., 2024. Highly variable magmatic accretion at the ultraslow-spreading Gakkel Ridge. Nature 633(8028), 109-113.