海洋在全球碳循环中发挥着核心作用,海洋沉积物是全球最大的有机碳储库之一,其碳库动态变化对全球碳循环有着深刻的影响。

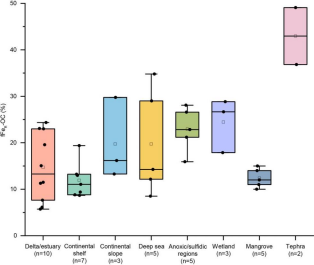

实验室王风平团队围绕海洋沉积物碳库动态开展系统性研究,在深海碳循环机制与模型创新领域取得重要突破。首次揭示了铁结合有机碳(FeR-OC)在微生物活跃层的分布规律及其对全球碳循环的关键作用。通过对南海北部两根沉积物重力柱(QDN-G1 和 QDN-14B)的深入研究,团队发现 FeR-OC 在硫酸盐甲烷转换带(SMTZ)含量显著下降(图1),其碳同位素呈现负偏,表明微生物驱动的铁还原和硫酸盐还原过程会破坏铁氧化物与有机碳的结合,导致 FeR-OC 释放并优先降解富¹³C 的活性有机质。进一步研究表明,在微生物活动活 跃的 QDN-14B 中,硫酸盐还原速率、相关菌群丰度及甲烷代谢基因表达均在 SMTZ 达到峰 值,显著加速了 FeR-OC 的矿化。基于这些发现,团队估算全球陆坡沉积物 SMTZ 中 FeR-OC 矿化通量为 0.10-0.17 Tmol yr⁻¹,相当于甲烷消耗量的 18-30% ,为深部微生物群落提供了重要能量来源(图2)。此外,结合全球海洋沉积物总有机碳(TOC)数据,团队估算第四纪海洋沉积物中 FeR-OC 全球储量为 28690 ± 12165 Pg C ,是大气二氧化碳碳库的 19-46 倍。这一发现重塑了深部碳库评估体系,凸显了FeR-OC 在调控地球长时间尺度碳循环中的重要作用 。相关研究成果以“Cycling and persistence of iron-bound organic carbon in subseafloor sediments”为题,发表于国际顶尖学术期刊《自然通讯》(Nature Communications, Chen et al., 2024),获得 2024 年度中国海洋湖沼学会十大科技进展。

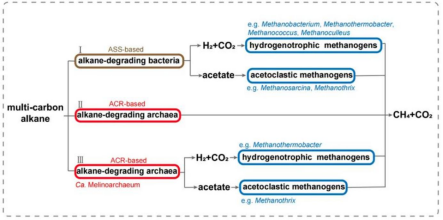

在深海烃类转化机制方面,团队突破了传统互营理论框架,发现了烷烃降解古菌(Ca. Melinoarchaeum)与产甲烷古菌的新型互作模式。通过对云南腾冲热泉沉积物样本的两年富集培养,团队发现体系内持续生成甲烷和二氧化碳。宏基因组分析显示,Hadarchaeota 古菌 门的新类群“Ca. Melinoarchaeum fermentans DL9YTT1”被显著富集,其基因组含烷烃降解关 键基因烷基辅酶 M 还原酶(ACR),但缺乏产甲烷必需的甲基辅酶 M 还原酶(MCR)基因。研究证实,该古菌通过降解长链烷烃生成氢气和乙酸,再由产甲烷古菌 Methanothermobacter (利用氢气)和 Methanothrix(利用乙酸)完成甲烷合成,首次揭示了古菌-古菌互营的烷烃 降解产甲烷新机制。相关研究成果以“Thermophilic Hadarchaeota grow on long-chain alkanes in syntrophy with methanogens”发表于《自然通讯》(Nature Communications, Yu et al., 2024),这一发现为理解油藏、煤层及海洋沉积物等缺氧环境中烷烃生物转化及甲烷生成提供了新视角,阐明了深海烃类向温室气体转化的新途径。

图1.不同海洋沉积环境的表层沉积物中与铁结合有机碳在总有机碳中的占比(fFeR-OC)

数据汇总(Nature Communications, Chen et al., 2024)

图2.生物降解烷烃产甲烷模式的示意图(Nature Communications, Yu et al., 2024)

该成果发表论文:

Chen, Y., Dong, L., Sui, W., Niu, M., Cui, X., Hinrichs, K., Wang, F.* (王风平) , 2024. Cycling and persistence of iron-bound organic carbon in subseafloor sediments. Nature Communications 15:6370.