岩浆-热液型矿床(如海底热液硫化物矿床、陆地斑岩铜金矿)中铂族金属(PGE)的富集现象长期困扰着矿床学家。传统理论认为,铂族金属在热液流体中活动性较弱,难以长距离迁移,因此其富集机制与典型的热液成矿过程存在矛盾。解开PGE穿地壳迁移机制及富集之谜,不仅可以完善陆缘弧环境PGE伴生成矿理论,还对评估海底热液活动释放 PGE 引起的环境效应(如海洋生态毒性)具有重要意义。

海底资源与成矿系统团队李正刚副研究员以冲绳海槽岩浆硫化物为对象(铂金最主要的寄主矿物,图1),基于纳米矿物学及原位微区分析技术、质量平衡计算和地球化学模拟手段,系统性揭示了冲绳海槽岩浆系统中铂族金属在不同物理化学条件下的流体活动性,并在 晶粥理论框架下,提出了基于岩浆硫化物形成—氧化的铂族元素穿地壳迁移机制。

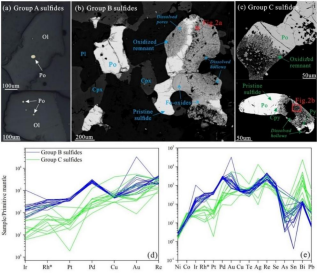

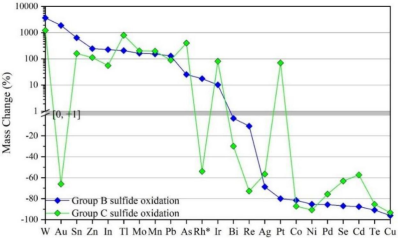

冲绳海槽岩浆系统中至少存在三个期次的岩浆硫化物(Group A~Group C)。岩浆硫化物随岩浆运移实现了从地壳深部向浅部的机械迁移,并在岩浆-热液过渡阶段发生了不同程度的氧化作用,这为研究铂族金属富集和活化迁移提供了契机。研究表明:在强氧化条件下, Pd, Pt, Cu, Ni 和 Co 等元素具有极强的活动性(以Group B硫化物为代表,其与强氧化性流体反应时释放出了80-90%金属,图2),但 Au却在氧化物中富集形成了纳米Au颗粒。相反,在弱氧化条件下(以Group C硫化物为代表),Au和Pd,Cu,Ni和Co具有较强的活动性,而 Pt表现出较弱的活动性或未发生迁移(图2)。

Pd、Pt和Au在岩浆流体—硫化物反应过程中(不同氧化条件下)所表现出的强烈分馏行为,可为富PGE型斑岩铜矿和海底热液硫化物矿床的形成,以及矿石的高Pd/Pt比值特征提供深部地质过程解释。该研究从岩浆硫化物视角首次揭示了铂族金属的穿地壳迁移过程,突破了传统理论对PGE流体活动性的认知局限,为理解岩浆-热液系统中铂族金属的超常富集提供了重要见解。进一步证明岩浆-热液系统同样可以成为PGE的重要富集场所,拓展了全球PGE资源的勘探方向。

2012年,实验室完成东海部分大陆架划界方案,并于2013年在联合国完成了技术答辩。该论文关于东海冲绳海槽硫化物资源迁移机制的研究成果,有利提升东海冲绳海槽海底矿产资源富集规律的认知。

图1.英安岩样品中三个世代岩浆硫化物的矿物组成、化学成分及氧化结构特征

图2.岩浆流体—硫化物相互作用过程中金属元素的质量变化

该成果发表论文:

Li, Z*.(李正刚 ), Mungall, J.E., Georgatou, A.A., Wang, H., Dong, Y., Shi, G., Chen, L., Chu, F., Li, X. (李小虎 ), 2024. Magmatic sulfide oxidation drives crustal PGE mobilization: Implications for hydrothermal PGE mineralization. Geochimica et Cosmochimica Acta 378, 114-126.