挥发性物质(CO2、H2O)在大洋中脊下的地幔熔融过程中起着基础性作用,但它们在熔体运移过程中的具体作用仍不清晰。近日,海底科学实验室的“海底演化与动力过程”团队的于志腾研究员,与法国、意大利等科研团队合作,通过分析在赤道大西洋中脊部署的海底地震仪记录(OBS)的地震学数据,在洋脊扩张中心下方发现了异常深的微地震,这些微地震很可能是由地幔熔体中的 CO2 脱气引发的。这一模式将地震成因机制与地幔熔体行为联系起来,为深入了解深部地幔过程提供了全新视角。

当地球地幔深部的物质在洋中脊上升时,形成了洋壳。在洋中脊,板块构造的分离导致地幔物质因减压发生部分熔融。这种熔融岩石(即熔体)随后向上迁移至地表,形成新的洋壳。CO2和H2O为代表的挥发份在地幔熔融过程中起着关键作用,但在熔体上升过程中,这些挥发性物质对其行为的具体影响仍然存有争议。在快速和中等扩张的洋中脊,轴部熔体透镜体(axial melt lenses)通常用于划分部分熔融的地壳和下伏已冷却的脆性岩石圈,以此界定脆韧性边界(BDB)。然而,在慢速和超慢速扩张的洋中脊,由于缺乏轴部熔体透镜体,通常利用地震的最大深度来界定BDB,该深度大致对应于700±100 °C 等温线。不过,近期在慢速和超慢速扩张的洋中脊下方,观测到了一些更深的地震,科学家也提出了多种解释机制,比如热液循环、温度异常和岩浆活动等,其成因机制仍然不够清晰。

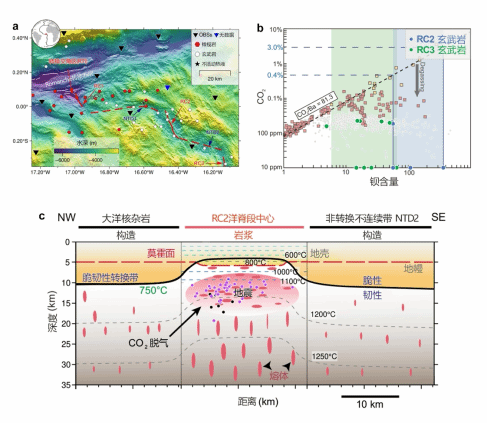

2019年7-8月,“SMARTIES”航次在赤道Romanche转换断层东末端与大西洋中脊(MAR)交角处,开展了一次被动源的OBS实验。经过数据分析和处理后,发现了异常的深部微地震,这些微地震发生在海底以下 10-20 公里处,处于地幔中熔体的上升区,且该区域的岩石圈呈现韧性。这种深度的地震不同于通常发生在BDB之上的地震。研究团队对附近玄武岩的地球化学数据进行分析后,发现原始地幔熔体中CO2的含量异常高(约0.4-3.0 wt%)。结合海底地形构造分析,本研究创新性提出:上升熔体中的CO2脱气会导致周围体积迅速变化,从而造成局部的应力增加,这可能引发了深部地震。地震观测结果表明,上升的熔体可能会在该深度的地幔中停留,在继续上升到地壳之前发生分异和演化。熔体中高含量的挥发性物质,也可能会影响在固相线以下的岩石圈-软流圈边界(LAB)下方的熔体行为和分布,从而导致LAB下方物质成分的不均一性。

这项研究从地震学的视角,揭示了熔体运移的新机制,将CO2脱气与深部地幔地震联系起来,加深了我们对岩石圈-软流圈边界下方熔体行为的理解。该论文成果于 2025 年 1 月 10 日在线发表在国际权威期刊《Nature Communications》上。研究经费得到了国家自然科学基金(42422603, 42330308)和浙江省自然科学基金(LDQ24D060001)等联合资助。

图1.卡通图展示了沿大西洋中脊轴部发现的深部微地震以及提出的CO2脱气触发模型。(a)研究区的地形图、岩石采样和洋脊分段。(b)岩石地球化学分析得到原始地幔岩浆中CO2的含量。(c)CO2脱气触发微地震的新模型。紫色圆圈为新发现的深部微地震(10-19 km);橙色和灰色区域分别表示脆性和韧性岩石圈;黑色粗线表示脆韧性边界(BDB);洋脊段RC2 区段下方的地壳厚度约为 5.4±0.3 km

文章信息:

Yu, Z.* (于志腾), Singh, S.C.*, Hamelin, C. et al. (2025). Deep mantle earthquakes linked to CO2 degassing at the mid-Atlantic ridge. Nature Communications 16, 563. https://doi.org/10.1038/s41467-024-55792-9