北冰洋在极地和全球气候调节中扮演着重要作用。随着气候变暖,北冰洋近地表温度上升速度几乎是全球平均水平的2 – 3倍,尤其是以北巴伦支海为代表的北冰洋边缘海,已成为“热点”区域。温度升高造成的海冰消减,使得水体分层减弱和海–气能量交换加剧,进而可能引发更频繁或更强烈的气旋活动和海浪运动,改变北极的海洋动力环境。

地震背景噪声中蕴含着丰富的环境动力学信息,可为海洋动力过程提供有效的补充约束条件。其中,周期约为0.5 – 20 s的地脉动(Microseisms)频段与海浪运动密切相关。其主要包括海浪非线性相互作用产生的双频地脉动和海浪直接作用于海岸产生的单频地脉动,是地震背景噪声中能量最强的频段。对其进行特征分析对认识区域海洋动力环境有着重要帮助。

海底科学与划界全国重点实验室海底演化与动力过程团队刘张聚博士与合作导师李家彪院士(共同通讯)、孔凡圣研究员(共同通讯)、JASMInE团队以及同济大学薛梅教授等合作,利用2021年8月北冰洋洋中脊国际联合考察计划(JASMInE)在加克洋中脊东段布设的9台海底地震仪数据(图1),首次刻画了高纬冰盖下的加克洋中脊海底环境噪声和地脉动特征。研究主要结论包括:(1)不同于其他开阔大洋,北冰洋特有的冰层环境造就了与众不同的海气相互作用机制,有效地抑制了该区双频地脉动的激发。地脉动的功率谱密度比其他开阔大洋低20 – 40 dB(图2),尤其是脊轴线以外布设的OBS,其功率谱更为微弱;(2)观测到的低噪声水平和弱地脉动,产生于北巴伦支海及其周边海域。结合该区的海洋学数据分析,此处风驱海浪的方向存在高度变化性,加之存在的永久性冰盖,两者可能促使相反传播的波列形成,从而发生海浪非线性相互作用,激发双频地脉动(图3)。

相关成果发表在知名地学期刊《SCIENCE CHINA Earth Sciences》(IF=6.0)。本研究受国家自然科学基金项目(42330308、42406069)、自然资源部第二海洋研究所基本科研业务费专项资金项目(QNRC2201、JB2401)和浙江省自然科学基金项目(LR24D060001、LZ23D060004)资助。

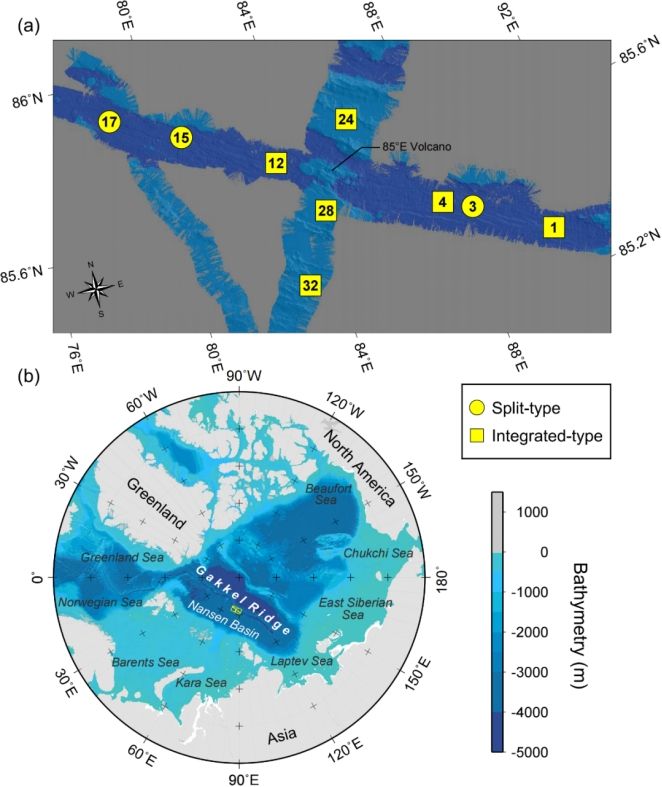

图1.工区概况图

(a)9台海底地震仪(OBS)的布设站点及站位号。不同符号代表不同类型的OBS,高程数据来自JASMInE调查期间采集的多波束数据;(b)北冰洋高程图,数据来自IBCAO 4.2。

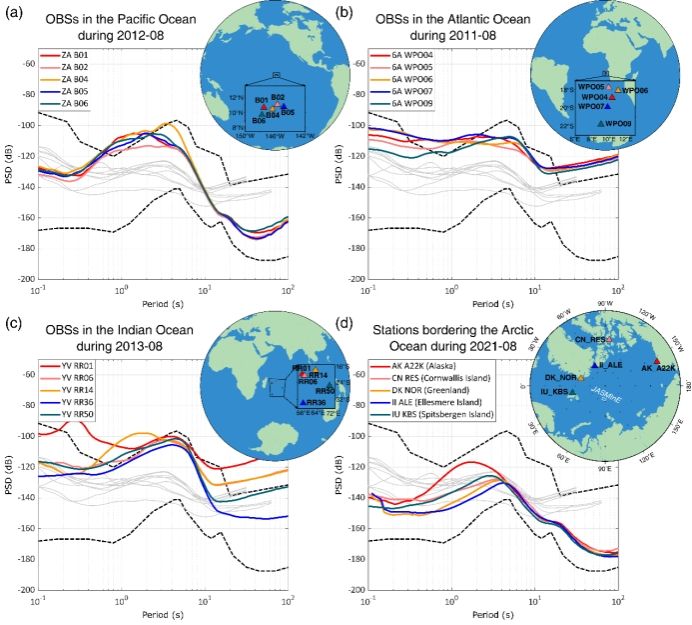

图2.其他地区地震仪的垂直分量的功率谱密度中值曲线图

(a-c)布设在太平洋,大西洋,和印度洋的OBS;(d)布设在邻近北冰洋的陆地地震台站。灰线为加克洋中脊9台OBS。

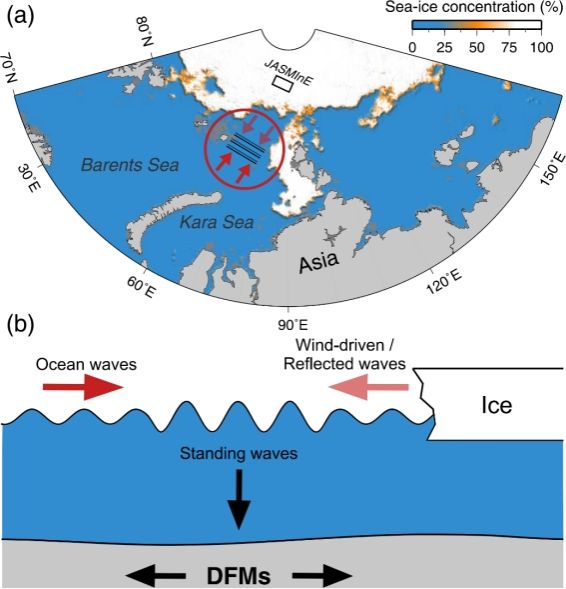

图3.加克洋中脊观测的双频地脉动的激发机制示意图

红色箭头代表传播方向相反的海浪波列,它们相互作用激发海底的压力波动,从而产生双频地脉动。黑色箭头代表从海洋传递到固体地球的相关能量。海冰密集度为来自AMSR2的2021年8月15日的数据。

文章信息:

Zhangju LIU(刘张聚), Jiabiao LI(李家彪)*, Fansheng KONG(孔凡圣)*, Xiongwei NIU(牛雄伟), Weiwei DING(丁巍伟), Tao ZHANG(张涛), Pingchuan TAN(谭平川), Yulong ZHOU(周玉龙), Mei XUE(薛梅), Yinxia FANG(方银霞). 2025. Microseisms at the Gakkel Ridge, Arctic Ocean: Results from the JASMInE ocean bottom seismic experiment. Science China Earth Sciences, 68, https://doi.org/10.1007/s11430-024-1528-7.