研究背景

欧亚盆地是北冰洋的重要组成部分,由南森盆地与阿蒙森盆地构成,中间被加克洋中脊分隔。该区域沉积厚度可达4–5公里,但受限于极地海冰覆盖,早期对其沉积历史和过程的系统认知仍较匮乏。近年来,随着大量多道地震剖面数据的公开,研究者有机会以地震资料为基础,定量恢复该盆地54百万年(Ma)以来的沉积演化历史及其控制机制。

研究内容

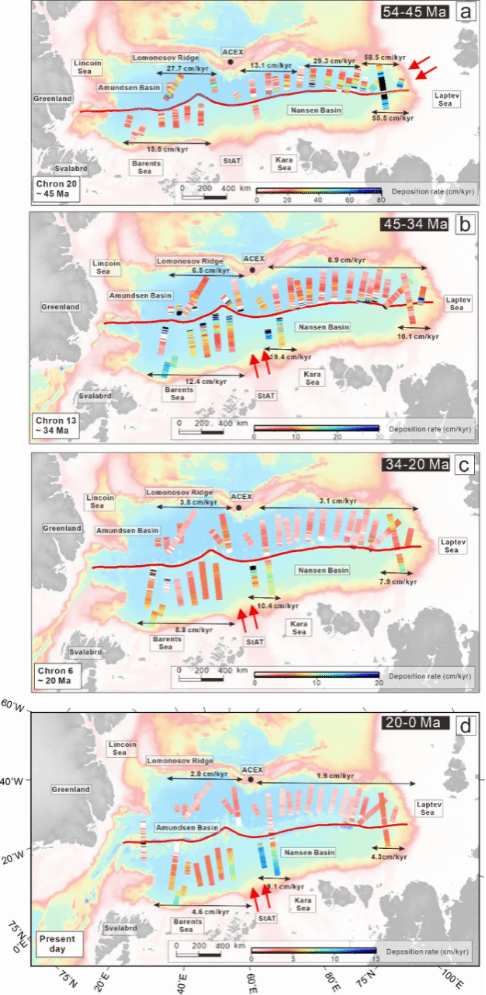

海底科学与划界全国重点实验室海底演化与动力过程团队的谭平川副研究员(第一作者)与李家彪院士(通讯作者)等组成的研究团队,整合分析了覆盖整个欧亚盆地的31条多道地震剖面,识别并标定了4条主要地震界面(分别代表约20 Ma、34 Ma、45 Ma与54 Ma),在此基础上计算了自始新世(54 Ma)以来各时期的沉积速率(图1),并结合构造、气候及物源变化对其时空分布特征进行了解释(图2)。

结果显示:54–45 Ma(始新世早期):南森盆地沉积速率约为15 cm/kyr,阿蒙森盆地局部可达30–60 cm/kyr,沉积中心靠近拉普捷夫海陆架(Laptev sea shelf),反映强烈的陆源供给。45–34 Ma(始新世晚期):沉积速率显著下降,阿蒙森盆地约6–7 cm/kyr,南森盆地保持在12–20 cm/kyr,沉积中心开始转移至巴伦支–喀拉海陆架(Barents/Kara Sea shelf)前缘区域。34–20 Ma(渐新世至中新世):沉积速率进一步降低,南森盆地仍高于阿蒙森盆地,表现出明显的不对称性。20–0 Ma(中新世至今):南森盆地沉积速率稳定在约5 cm/kyr,受控于冰川活动、冰筏搬运及大陆架沉积输入;阿蒙森盆地速率仅为约2 cm/kyr,以远洋沉积和冰筏物质为主。

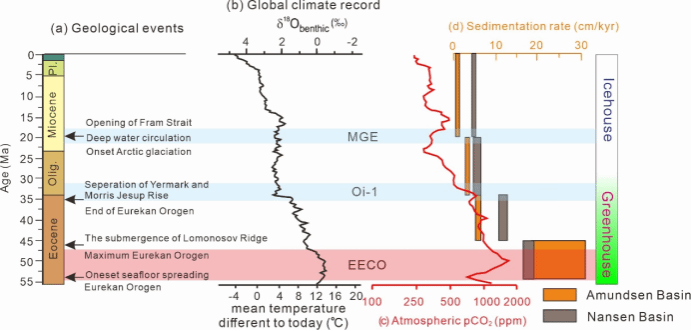

研究还指出,西伯利亚河流系统在不同时期对沉积模式的贡献不同:45 Ma以前主要由列娜河和印第吉尔卡河(Lena and Indigirka rivers)主导,之后则以皮亚西纳河和叶尼塞河(Pyasina and Yenisey rivers)为主要物源,通过圣安娜海槽(St. Anna Trough)向南森盆地北部和加克洋中脊输送大量物质,形成沉积中心。该沉积作用也导致了加克洋中脊轴谷(70°E-100°)中较厚的沉积物(0.6-1 km)。

本研究首次对整个欧亚盆地沉积演化进行了系统量化,为理解北冰洋盆地构造—气候—沉积相互作用提供了关键证据,也为极地古环境和古气候提供了重要数据支撑。

研究信息

本研究成果已在线发表于国际地学期刊《Geochemistry, Geophysics, Geosystems》(G‐cubed)期刊。 本研究得到了国家自然科学基金(42025601,42330308, , 42376065)和自然资源部第二海洋研究所所基金(JG2302)的联合资助。

图1.欧亚盆地不同时期的沉积速率空间分布图。展示了自始新世以来四个关键时期(54–45 Ma、45–34 Ma、34–20 Ma、20–0 Ma)欧亚盆地的沉积速率分布特征,反映了盆地内沉积中心的演化过程与沉积不对称性的形成

图2.欧亚盆地沉积速率演化与区域地质构造事件及全球气候变化的对比图。综合呈现了欧亚盆地自54 Ma以来沉积速率的时间演变趋势,并与同期的关键地质事件(如构造活动、板块运动)和全球气候变化(如CO₂浓度、δ¹⁸O曲线)进行对比,揭示其沉积过程的主要控制因素

文章信息:

Tan, P.(谭平川)*, Wang, C.(王春阳), Wang, F.(王菲), & Li, J.(李家彪)*. (2025). Sediment depositional history and processes for the Eurasian Basin since 54 Ma, Arctic Ocean. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 26, e2025GC012201. https://doi.org/10.1029/2025GC012201