俯冲带弧后盆地的大洋岩石圈常经历强烈的构造改造,其演化过程显著区别于以岩浆增生为主导的洋中脊。阐明这一过程的控制机制,对深化弧后盆地演化认识及完善洋壳形成模式至关重要。西菲律宾海盆中央裂谷带形成于海盆扩张末期,是研究弧后构造动力学的理想窗口。尽管最新研究已揭示其东段因强烈构造变形发育了拆离断层与超薄地壳,但其整体变形机制与分段特征尚不明确。

海底科学与划界全国重点实验室海底演化与动力过程团队硕士研究生赵婧言(指导老师:赵阳慧副研究员)等,综合利用高分辨率地形、重力及地震资料,建立了一种递进式地壳结构建模方法。该方法以地震剖面揭示的构造格架为约束,通过三维与二维重力联合反演,实现了从区域莫霍面形态到局部地壳结构与密度异常的精细刻画。

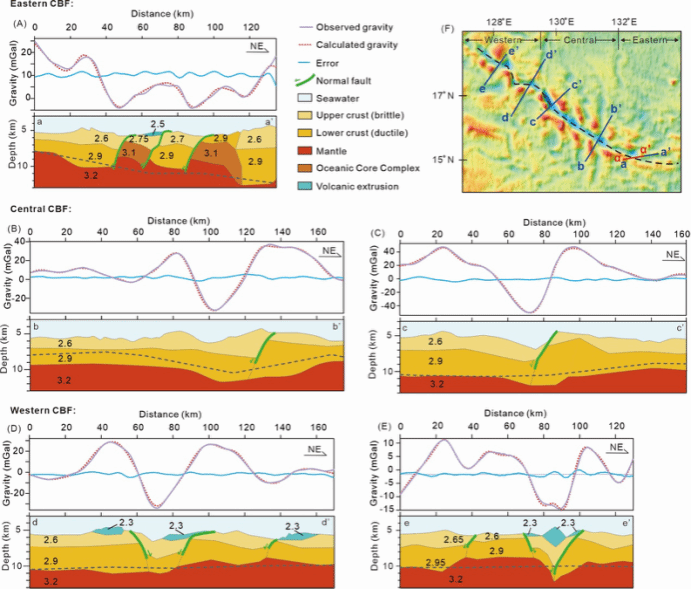

研究揭示,中央裂谷带沿走向呈现显著的三段式结构特征(图1):东段为贫岩浆的非对称伸展模式,发育大型拆离断层,地壳极度减薄并可能存在地幔剥露;中段变形有限,呈过渡特征;西段则转为岩浆供给充足的对称伸展模式。动力学上,该分段性体现了变形机制从东段的应变高度局部化(简单剪切主导)向西段的应变分散化(纯剪切主导)的系统性转变。这种东西段的构造与岩浆活动差异,反映了先存岩石圈流变学性质的控制作用。

该研究系统揭示了弧后盆地在扩张期后,先存洋壳经历多阶段、非均质构造改造的过程与机制。研究强调了构造继承性在重塑洋壳结构中的主导作用,为理解俯冲环境下洋壳的后期演化提供了关键实例与新视角。

相关成果已发表于国际地学期刊《Tectonophysics》。第一作者为硕士研究生赵婧言,通讯作者为赵阳慧副研究员,中国科学院南海海洋研究所张江阳副研究员等为合作者。本研究受国家重点研发计划(2023YFF0803402)、自然资源部第二海洋研究所科研业务费(QNYC2301)、国家自然科学基金(42276082、42206071)、广东省基础与应用基础研究基金(2024A1515012247)和浙江省自然科学基金(LDQ24D060001)联合资助。

图1.基于重力数据的地壳结构剖面(a-a'至e-e')展示了中央裂谷带(CBF)沿走向的地壳结构变化特征。模型中各地质体的密度值标注于图中(单位:g/cm³)。黑色虚线表示基于三维重力反演获得的区域莫霍面深度。(A)CBF东段:呈现非对称裂谷构造样式,发育大洋核杂岩,地壳厚度变化显著。(B-C)CBF中段:地壳结构相对均一,界面起伏平缓,断裂活动较弱。(D-E)CBF西段:构造复杂,界面起伏剧烈,岩浆活动强烈(发育低密度岩浆体,ρ=2.3 g/cm³),呈现对称裂谷构造样式。(F)自由空间重力异常图及剖面位置示意图,黑色虚线标示CBF总体走向。

文章信息:

Zhao, J.(赵婧言), Zhao, Y.(赵阳慧),Zhang, J., 2025. Along-strike variations in oceanic crustal deformation along the Central Basin Fault, West Philippine Basin. Tectonophysics, p.230787.