热液区生物的遗传多样性与连通性对制定受深海采矿威胁的深海生物(尤其受深海采矿威胁的物种)的保护策略至关重要。热液贻贝Bathymodiolus septemdierum在印度-西太平洋海域具有跨洋盆分布特征,覆盖从西北太平洋马里亚纳海槽、西南太平洋北斐济海盆/劳盆地、印度洋三条洋脊的多个热液区,也包括印度洋的四个硫化物勘探合同区,使其成为遗传多样性和连通性研究的理想对象。

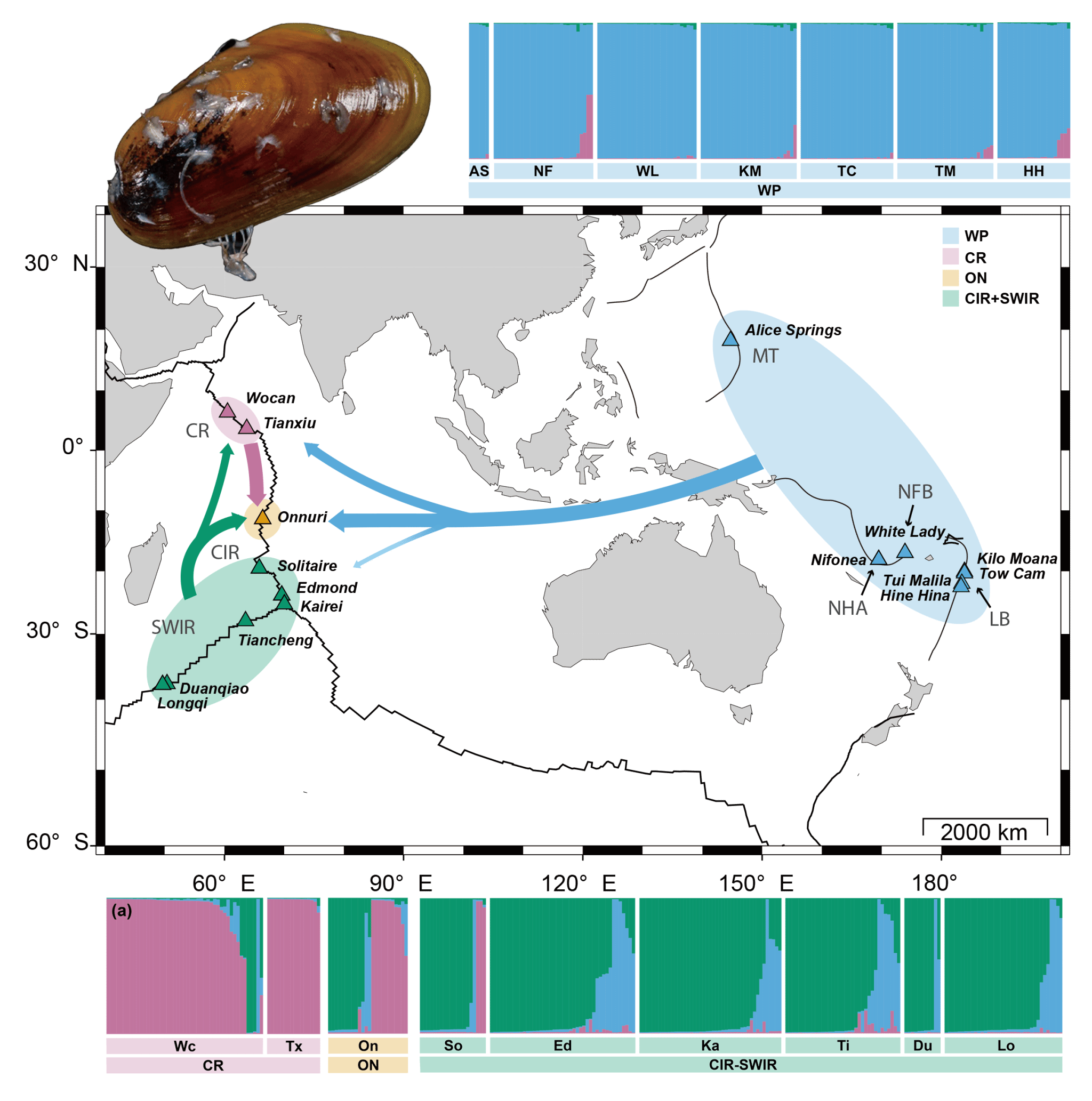

为评估该热液贻贝在其分布范围内的种群连通性格局、支撑合同区环境管理和遗传多样性保护政策制定,海底科学与划界全国重点实验室深海生物多样性演化与评价团队与日本JAMSTEC等多家国内外团队合作,利用5个标记基因,对来自16个热液区的444个个体进行遗传结构、历史种群动态及基因流分析。结果显示印-太广布的热液贻贝可分为4个复合种群:西太平洋种群(WP)、卡尔斯伯格脊种群(CR)、中印度洋脊-西南印度洋脊种群(CIR+SWIR)和Onnuri种群(ON)。WP与印度洋种群首先分化,随后CR与CIR+SWIR种群分化;CR种群接受来自WP和CIR+SWIR种群的基因流显著高于反向基因流;ON种群同时接受来自CR和CIR+SWIR种群的高基因流。

该结果支持印-太间大尺度生物扩散假说:幼虫从太平洋向西经印度尼西亚海域扩散至西印度洋,随后分化为北印度洋和南印度洋两大分支。印度洋识别的三个复合种群表明至少存在三个管理单元,其中CR和CIR+SWIR种群扮演扩散的源,而韩国合同区中的ON种群是种群扩散的汇,显示该区在连通南北种群中的特殊地位,赋予其独特的保护遗传学价值。该结果对印度洋硫化物勘探合同区环境管理单元的识别和划分、遗传多样性保护提供重要依据。

相关成果已发表于《生物地理学杂志》(Journal of Biogeography)。第一作者为团队硕士研究生毛秦及JAMSTEC Chong CHEN博士,通讯作者为周亚东副研究员。本研究受国家自然科学基金(42376118)、国家重点研发计划(2023YFC2812903)、联合国海洋十年大科学计划Digitial DEPTH以及南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)自主科研项目(SML2021SP309)支持。

图例:印太热液贻贝Bathymodiolus septemdierum的遗传结构及基因流示意图。缩写注释:CIR + SWIR, Central Indian Ridge and Southwest Indian Ridge; CR, Carlsberg Ridge; ON, Onnuri field; WP, Western Pacific; MT, Mariana Trough; NFB, North Fiji Basin; NHA, New Hebrides Arc; LB, Lau Basin.

全文链接:https://doi.org/10.1111/jbi.70017